形容多余的人的的句子

《多余的点缀:理解并反思‘多余的人’》

在人生的舞台上,每个人都有其独特的位置和价值。有时我们会遇到一些被人们称为“多余的人”的角色,他们似乎并不直接推动剧情的发展,却在旁观者眼中显得格格不入。这些人可能是家庭中的“隐形人”,职场中的“备胎”,或是社会中的“边缘人”。他们的存在,有时如同一抹微妙的色彩,引发我们对社会角色和人性的深思。让我们一同探讨这些“多余的人”在诗文中如何被描绘,以及他们的存在背后所蕴含的意义。

让我们从诗句中找寻线索。中国古诗词中,有时会将某一类人描绘为“多余”,尽管他们的身影偶尔出现,但往往只作为背景中的陪衬。如杜甫的《月夜忆舍弟》中,“无言谁会凭阑意,拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。”这里的“无言人”,也许便是那无法融入热闹场景的孤独者,他们的存在,正如一句“多余”的诗行,悄然触动人心。

在现代诗歌中,如英国诗人W.H.奥登的《陌生人》:“他们在人群中,如同陌生人,独自过活。”这里的“陌生人”,不仅是一种身份的象征,更是对那些在社会中游离边缘,却又渴望被理解和接纳的人的写照。他们不仅是“多余的人”,也是寻求存在感的吟唱者。

这些“多余的人”并非全然负面。比如,有些家庭中的“隐形人”,可能在默默付出,他们的存在可能并未直接体现,却成为维系家庭和谐的隐形纽带。在社会学的角度看,他们可能代表着一种社会流动性,是社会变迁中的缓冲和观察者。

所谓的“多余的人”并非毫无意义,他们的存在是社会多元性的体现,可能是挑战,可能是启示,是探索人性的深层次课题。当我们更多地关注他们的内心世界,可能会发现他们潜藏的力量与智慧。因此,尊重并理解每一个个体,包括那些看似“多余”的一部分,是我们成长和进步的重要一步。

如何形容多余的人

"多余的人"这个表述可以用来描述那些在特定环境中看似不那么核心,或者无法立即满足既定需求的角色。他们可能不直接主导事件,但又无法忽视。这类人或许在人际关系中扮演着旁观者的角色,像是一个微妙的背景元素;或者在团队中,他们的贡献可能不显眼,但是却不可或缺。

他们的特点常常体现在以下方面:

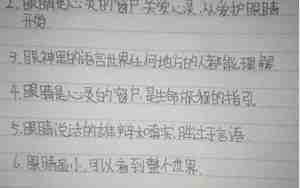

1. 非中心角色:他们可能不处于决策层,或者不扮演主导角色,但却对环境有微妙的影响,就像一颗静默的螺丝钉。

2. 隐形贡献:他们的努力可能不被立即看见或承认,犹如幕后工作者,默默付出。

3. 边缘感:在某些社交场合,他们可能感觉不太合群,像是“多余的那一个”。

4. 反思的素材:他们的存在常引起他人思考,挑战固定的观念,成为启发反思的元素。

5. 潜在价值:在某些情况下,他们可能拥有独特的视角或能力,只是尚未被发掘。

形容这类人时,可以用到如下的表达:“他们像是一座未被充分利用的宝藏,不显山不露水地存在着,尽管有时显得多余,却可能隐藏着不为人知的力量。”或者“他们或许在传统框架中显得多余,但他们的存在就像一束独特的光,照亮了那些被忽视的角落。”

理解并接纳“多余的人”,就是理解社会的多元性,每个人都有其不可替代的价值,即使是看似边缘的角色,也可能在特殊时刻发挥关键作用。