有教无类是谁提出的

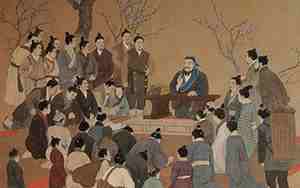

"有教无类"这一教育理念最早是由中国古代伟大的教育家孔子提出的。在《论语》中,孔子强调教育的平等性,他说:“有教无类,因材施教。”这句话的意思是,教育不应该因为人的社会地位、出身或者贫富而有所差别,每个人都应当有接受教育的权利和机会。孔子认为,教育的目标是培养人的德行和才能,而不是仅仅局限于贵族阶层,这体现了他对于普及教育的深刻见解和高尚的社会理想。他的这一思想对后世的教育理念产生了深远影响,成为了中国乃至世界教育史上重要的观念。

因材施教有教无类是谁提出的

"有教无类"和"因材施教"这两个概念都出自中国古代教育家孔子。"有教无类"强调教育的普遍性和平等性,主张不论贫富贵贱,所有人都应该接受教育,每个人都有受教育的权利。而"因材施教"则是指教育方法要根据学生的个性和能力进行差异化教学,每个人根据自身的特点进行适当的教育,以便最大限度地发掘和培养他们的潜力。

虽然这两个理念看似不同,但实际上它们是相辅相成的。孔子认为,教育的普遍性(有教无类)是基础,而因材施教则是在这一基础之上,针对个体差异进行有针对性的教学,实现教育的最大效益。两者共同构成了孔子教育思想的核心部分,对后世教育理论和实践都产生了深远影响。

有教无类是谁提出的教育思想

"有教无类"是孔子提出的教育思想,他是中国古代伟大的思想家和教育家。在孔子的教育理念中,他强调教育不应局限于特定的社会阶层或身份,而是要普及开来,让所有人都有机会接受教育,无论贫富贵贱、身份高低。这一观念体现了中国古代教育追求公平与博爱的精神,打破了传统社会的等级观念,为后世教育平等的思想奠定了基础。

孔子认为,教育的目标是培养人的道德品质和才能,而不是仅仅局限于知识的传授。他的"有教无类"思想,鼓励教育的广泛性和包容性,对于现代社会来说,仍具有极高的价值和启示意义,倡导教育机会的平等和天赋的发掘。

有教无类是谁提出的教育观念

"有教无类"是孔子提出的教育观念。孔子是中国古代儒家学派的创始人,他的教育理念在《论语》中有着系统的阐述。他认为教育应当是开放的,不应因人的社会地位、财富或者出生而有所偏见,每个人都应该有机会接受教育,提升自我。这种教育平等的观念,旨在培养人的道德品质和才能,而不是仅仅追求知识的积累。

孔子的"有教无类"原则,提倡的是教育的普惠性和公平性,对于后世的教育体系产生了深远影响,不仅在中国,也在全世界范围内被广为推崇,作为教育理念的一种基石。它强调教育的普及和个体发展的可能性,对现代教育理念的形成和发展有着重要的贡献。