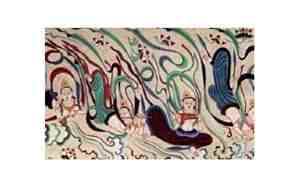

割肉饲鹰

"割肉饲鹰"是佛教中一个著名的典故,源于佛陀的早期生涯,讲述的是释迦牟尼悉达多王子的觉悟之路。在故事中,悉达多王子出于对世间苦难的深深忧虑,曾尝试通过各种传统贵族生活的方式寻求解脱,但他发现这些都不能带来真正的内心安宁。

有一次,他看到一只鹰因饥饿而猛烈地扑向其他生物,他感到非常不忍。于是,他为了满足鹰的饥饿,将自己的美味肉身割下一块,作为食物递给鹰。这一举动象征着他放下自己的身份与欲望,愿意舍弃世俗的生活方式,去追求更深层次的真理。这个行为体现了他对于众生苦难的慈悲和对解脱的坚定决心。

通过"割肉饲鹰"的故事,佛教强调慈悲、舍弃和无私,这是通往涅槃(解脱)的重要一步。佛陀最终在菩提树下悟道,成为了佛陀,创立了佛教。这个典故至今仍被用来教导信众,要具有无私的爱心和对世间苦难的深深关怀。

割肉饲鹰是成语吗

"割肉饲鹰"并不是一个常见的成语,它并不是汉语成语词典里的固定词汇。这个故事因其深刻的意义被广泛用于佛教故事和教诲中,作为一种象征性表达,代表了佛陀对慈悲、舍己与解脱的理解和实践。尽管不是成语,这个典故在文化传承中占有重要的地位。如需寻找与此相关的精神寓意或生活智慧,"割肉饲鹰"的概念可以用于论述和启发。

割肉饲鹰是什么意思

"割肉饲鹰"这个表达是一个象征性的故事,寓言般地展示了释迦牟尼(佛教创始人)的修行过程和精神境界。在故事中,王子悉达多看到一只鹰因饥饿而拼命觅食,为了救这只鹰,他不惜割下自己的肉来喂食。这个举动象征着悉达多对众生苦难的深刻理解和慈悲心,他愿意放弃个人的舒适和享受,去体验和帮助解脱众生的痛苦。

在佛教的语境中,这个成语式的说法并不直接对应一个固定的含义或用法,而是用来表达舍己为人的无私精神,以及追求真理和涅槃(最终解脱)的决心。它强调的是慈悲、牺牲和对道的追求,是佛陀教义中核心价值观的体现。在生活中,人们可能会用这个故事来阐述超越自我、为他人服务的理念。

割肉饲鹰图欧阳锋

"割肉饲鹰图"与欧阳锋并没有直接关联,但如果你是想提到武侠小说中的元素,"割肉饲鹰"在金庸先生的《射雕英雄传》中并没有明确出现。金庸作品中的欧阳锋是一个知名角色,他是《射雕英雄传》中的反派人物,以其武功高强、诡计多端而著称,与佛教故事中的"割肉饲鹰"概念并无直接联系。

如果将两者放在一起,可能是在某种解读或者故事扩展中,将欧阳锋与这个佛教故事相结合,用来表示欧阳锋的个性或者道德困境。但这种组合在原著中是不会出现的,实际讨论时应保持故事背景的清晰,以免混淆。