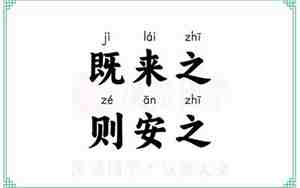

既来之则安之是啥意思

"既来之则安之"这句话出自中国古代,意思是说既然已经来到了某个地方,或者面对某种情况,就应该适应并安心接受它,不抱怨或逃避。这是一种处世哲学,强调接受并适应现实,不论环境或情况如何,都要以平和的心态面对,尽可能地在其中找到自己的位置,努力去做好自己能做的事情。这是一种积极的人生观,鼓励人们在面对挑战时保持乐观和坚韧。在现代,这句话也常用来提醒人们在面对生活中的变故或不如意时,要有接受和适应的能力。

既来之则安之的出处

"既来之则安之"这句话出自《论语·微子》篇。原文是:“子夏曰:‘既来之,则安之。’”这里的子夏是孔子的学生卜商,他是孔子早期弟子中的重要人物。这句话是子夏在谈论人生哲理时提到的,强调人应当适应和享受已经来到的生活状态,即使面临困难,也不应抱怨或逃避,而应积极面对,找到适应和满足的方式。在《论语》这部儒家经典中,这句话体现出儒家思想中重视个人修养和社会适应的观念。

既来之则安之是什么心态

"既来之则安之"体现了一种平和、顺应和接纳的心态。它强调在面对生活中已发生的事情时,不应该抗拒或懊悔,而是坦然接受并尝试在其中找到自己的位置。这是一种积极面对困境、放下执着,顺其自然的生活态度。它鼓励人们在遭遇挑战或变化时,保持乐观,不抱怨,而是专注于如何调整自己,去适应新的环境或情况,寻找解决问题的方法。这是一种理智而成熟的心态,有助于个人成长和心理健康。换句话说,它是一种适应性思维,让人们在面对生活的起伏时,学会放下,看见机遇,而非阻碍。

既来之则安之的下一句是什么

"既来之则安之"这句话是完整独立的,没有直接的下一句。它是一句格言,通常单独引用。但如果你是在寻找类似配合的哲理,儒家经典中的另一句可能会被引述,例如《道德经》里的"知足不辱,知止不殆",这也强调了满足于现状和自我控制的重要性。不过,通常情况下,人们只会引用"既来之则安之"这一个句子,作为独立的理念来阐述。

既来之则安之上一句是什么意思

"既来之则安之"这句出自《论语》中的子夏话语,原本上下文没有明确的上一句。由于它是一个完整的独立语句,通常不与其他句子直接相连。"既来之"可以理解为已经到来或者既然已经发生,"则安之"则是说要适应并使自己平静下来。所以,它独立表达的是一个面对现实、顺应变化的态度,强调在已经发生的事实面前,应保持心态平和,去适应和接纳。如果非要寻找一个“上一句”,可能需要在更广的儒家思想中寻找类似主题的言论。不过,"既来之"本身已经包含了上文可能要表达的意思。