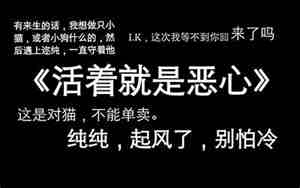

活着就是恶心作者

如果"活着就是恶心"是一个广为人知的短语,它可能是出自某个人文作品,如小说、诗歌或者某个思想家的言论。这种表达常常用来反映对生活某种悲观或厌倦的情绪。如果这是您想讨论的主题,那么作者可能不是单一的某个人,而是象征了人们对生活状态的普遍感受。

在分析一篇文章或作品时,通常会关注以下几个方面:

1. 内容概述:文章可能探讨的是人生哲理、社会现象,或者是个人经历引发的思考,主题围绕着生活的苦涩和挑战。

2. 写作风格:可能会是深沉、内省的,或者直接犀利,通过故事叙述或讽刺手法表达观点。对于中老年读者,可能会强调语言的通俗易懂,避免过于复杂或晦涩的词汇。

3. 情感共鸣:作者可能试图触动读者的情感,引发共鸣,使他们思考人生的真谛和价值。

4. 主题争议性:可能因为作者的观点独特或者表达方式激进,使得"活着就是恶心"成为一个有争议的话题。

如果您能提供更多的上下文或具体作品名称,我将能更好地为您分析和总结。

活着就是恶心作者经历了什么

"活着就是恶心"这个表达通常不是指具体的某位作者,而更像是一个文学化的观点或者一种对生活状态的深刻感受。如果这句短语出自某个特定的作品,通常是指作品中的人物在面对生活压力、困境或失落感时所发出的感慨。

例如,如果这出自某位文学家的作品,如美国作家塞林格的《麦田里的守望者》中,霍尔顿可能会在经历了一系列社会和人际关系的挫折后,发出这种对生活的厌倦感。他的故事展现了一个青少年对社会规则的反感和对纯真的渴望。

如果是一位匿名作者,可能是在个人日记或散文中表达对生活的困扰,比如经历疾病、财务压力或者孤独感,从而形成的悲观看法。

没有具体作品或作者的情况下,我们不能确定"活着就是恶心"的作者经历了什么。这种表达更多的是在文学作品中作为一种象征性的话语,用来探讨人生的意义和挑战,而非描述某个人的真实经历。

要了解一个具体的作者的经历,我们需要知道他们是谁,以及他们的作品背景。

活着就是恶心作者长什么样子

这类作者通常是通过文字作品来表达对生活的独特见解,他们的“形象”更多是通过他们创作的文字来塑造,而不是物理上的长相。

若"活着就是恶心"是一个虚构作品中的角色,如小说或电影中的角色,他的形象会由作者或编剧根据故事需要来塑造,可能包括外表特征、性格特点和故事背景等。如果提到的是某个知名作家,如某位文学大师,他们的外貌通常由媒体和公开资料提供,但这些描述是关于他们的个体,而非作品中的观点。

要了解一个作者的外貌,我们通常需要查阅相关的照片、采访或传记资料。