认识钟表教案

: 揭秘大班宝贝的钟表启蒙:时间小侦探

在这个快节奏的时代,时间管理已经成为孩子们未来生活的重要技能。大班的孩子们正处在认知飞跃的阶段,是学习认识钟表的理想时机。今天,我们就来一起设计一个充满乐趣的教学教案,让孩子们在玩耍中掌握时间的秘密。

一、教案目标

1. 认知目标:理解钟表的构造,区分时针和分针,学会读取时间。

2. 技能目标:学会使用12小时制和24小时制,并能准确地说出时间。

3. 情感目标:培养孩子们对时间的尊重和珍惜,理解时间管理的重要性。

二、教学活动设计

# 1. 引入游戏:

故事引导:讲述小熊维尼的一天,通过故事中的时间变化,激发孩子们对时间的好奇心。

角色扮演:孩子们扮演小动物,按照时间安排各自的一天,体验时间的顺序。

# 2. 认知钟表:

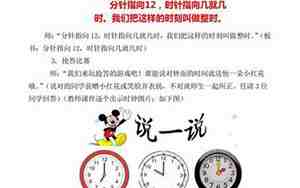

实物展示:展示不同类型的钟表(时钟、手表、手机等),介绍钟面、时针、分针。

操作练习:让孩子们亲手转动钟表,观察时针和分针。可以准备一些容易操作的钟面模型。

# 3. 时间认读:

分段读秒:从简单的整点开始,逐渐引入半点,如12:30、6:45等。

游戏互动:设计"时间接龙"游戏,孩子们轮流说出一个时间,下一个孩子要接着说出下一个5分钟或10分钟的时间。

# 4. 时间转换与理解:

12小时制与24小时制:讲解两种计时方法的区别,如早上8点和20:00。

生活实际应用:讨论如何在日常生活中合理安排时间,如做作业、吃饭、睡觉。

# 5. 总结与反思:

回顾练习:回顾今天所学,孩子们演示如何读取钟表的时间。

时间观念教育:讲述时间是宝贵的,要学会珍惜时间,不做时间的浪费者。

三、教学反馈与评估

观察记录:教师在教学过程中注意孩子们的理解程度和参与度,及时解答疑问。

家庭作业:布置简单的家庭作业,如在家中找一个固定的时间点,让孩子记录下来,巩固所学。

通过这个教案,大班的孩子们不仅能深入理解钟表的工作原理,还能养成良好的时间管理习惯。记得,引导孩子们在玩耍中学习,让时间成为他们生活中的小伙伴,而不是一个无形的压力。

幼儿园大班认识钟表教案

: 大班幼儿探索时间的朋友:钟表奇遇记

在孩子们幼小的心灵里,时间像一个神秘的朋友,虽然看不见,但却是他们生活中的重要元素。通过这个教案,我们将引导大班的宝贝们开启认识钟表的奇妙之旅。

一、教案目标

1. 认知目标:理解钟表的基本结构,区分时针、分针,掌握基本的时间标记。

2. 操作技能:学会读取简单的时间,并能配合生活情境应用。

3. 情感目标:培养孩子们对时间的初步认识,理解时间的客观存在。

二、教学步骤

# 1. 故事导入:

故事讲述:讲一个关于小动物们如何使用钟表的故事,如"小兔的起床时间",让孩子们对钟表产生兴趣。

互动提问:引导孩子们思考小兔子是怎么看时间起床的,引发他们对钟表的好奇心。

# 2. 直观教学:

实物展示:展示简单的钟表模型,介绍钟面、时针、分针的形状和功能。

操作体验:让孩子们亲手转动钟表,感受时针和分针的运动,初步了解时间的流逝。

# 3. 时间认知游戏:

时钟 scavenger hunt:藏一些小玩具或图片在教室的某个时间点,如10:30和1:45,孩子们寻找并指出对应的时间。

时间排序:提供一些图片或卡片,按时间顺序排列,如12:00, 9:00, 11:30。

# 4. 生活场景联系:

日常时间应用:讨论日常生活中的时间,如吃饭时间、上学时间,并引导孩子们用所学知识表述。

时间表制作:引导孩子们为自己制定一日作息时间表,培养时间管理意识。

# 5. 家庭作业与延伸:

角色扮演:鼓励孩子们在家中扮演早晚餐时间的报时员,增强时间感。

家庭分享:鼓励家长与孩子一起讨论关于时间的话题,如"为何我们要按时睡觉"。

三、教学评估

观察记录:关注孩子在课堂上的参与度和理解程度,适时给予鼓励和指导。

家长反馈:通过家校联系,了解孩子在家中的时间管理情况,及时调整教学策略。

通过这个教案,大班的孩子们将在游戏中学习,在实践中理解,逐步建立起对时间的基本认知。记住,每个孩子都是时间的小主人,让他们在探索中培养对时间的尊重和珍惜。

认识钟表教案设计意图

设计认识钟表的教案,其主要意图是:

1. 基础认知启蒙:

大班的孩子正处于认知飞跃期,通过直观的教学活动,帮助他们理解钟表的基本构造,区分时针和分针,为他们以后的生活和学习建立时间概念。

2. 培养生活技能:

认识钟表是日常生活中的基本技能,通过教学,孩子们将学会看时间、设定时间,有助于他们管理自己的日常生活,如按时起床、吃饭和玩耍。

3. 时间管理教育:

教案设计融入生活场景,让孩子理解时间的价值和重要性,培养他们对时间的珍惜和合理安排,培养良好的时间管理习惯。

4. 操作与游戏结合:

通过游戏和动手操作,激发孩子们的学习兴趣,增强他们对抽象概念的理解,同时提高他们的动手能力。

5. 家庭与学校互动:

教案不仅局限在学校,也延伸到家庭,鼓励家长参与,形成家校合作,共同关注和培养孩子的 时间观念。

6. 生活实践与创新能力:

通过制作时间表等活动,孩子们不仅能在实践中运用所学,还能发挥创造性,提高解决问题的能力。

7. 情感教育:

通过故事和角色扮演,孩子们能理解到时间的公平性,培养公平、守时等良好的价值观。

设计这样的教案,目的是让孩子在轻松愉快的学习氛围中,建立起对时间的理解和尊重,为他们的生活和学习打下坚实的基础。

一年级数学上册认识钟表教案

: 一年级数学启蒙:小手点时间——认识钟表大作战

在孩子们的学习旅程中,认识钟表是他们的第一步数学探索。借助一年级教材,我们来设计一个生动有趣的教案,帮助他们迈出理解时间的重要步伐。

一、教案目标

1. 基本概念:理解钟面的构成,区分时针和分针,知道12个数字和时、分的概念。

2. 技能培养:学会看整时和简单时间(如3:00、5:30等),并能正确表达。

3. 生活应用:培养孩子们在日常生活中的时间管理意识和实践能力。

二、教学步骤

# 1. 导入新课

故事引入:小故事讲述小明的一天,比如“小明的早餐时间是几点”,借此引出钟表主题。

直观展示:实物钟表或者电子手表,让孩子们观察钟面并提问,激发好奇心。

# 2. 基础知识讲解

钟面讲解:介绍12个数字和钟面上的时针、分针。

时分概念:用简单的例子(如吃饭时间、睡觉时间)解释什么是时和分,以及它们之间的关系。

# 3. 操作与练习

钟面游戏:小组活动,每人用手指模拟时针和分针,练习读取和设定简单时间。

时间读取:出示钟表图片,让孩子识别并读出时间,逐步过渡到时间的读写。

# 4. 生活应用

生活情境练习:设计日常生活中的场景,如上学时间、作业时间,让孩子实践所学。

家庭作业:挑选一张家庭活动时间表,让孩子们用学过的知识填写时间。

# 5. 复习巩固

时间接龙:孩子们分享自己一天中的重要时间点,并说出时间。

自评与互评:孩子们互相检查对方的时间观念和读时能力。

三、教学反馈与评估

课堂观察:注意孩子们是否能准确读取时间,适时给予鼓励和指导。

作业检查:通过作业检查孩子们对时间认知的掌握程度,进行个体化的反馈。

通过这个教案,一年级的小朋友们将在玩中学,学中玩,建立起对钟表的基本认识和时间概念。同时,这也为他们后续的学习打下坚实的基础,让他们学会在日常生活中运用时间。

认识钟表教案反思大班

教案反思:大班认识钟表教学

一、教学效果评估

回顾教学过程,我们发现孩子们在以下几个方面表现出积极的学习态度和能力:

1. 认知理解:大部分孩子能辨识并理解时针和分针的区别,时间的表示方法也有了初步掌握。

2. 操作实践:孩子们在动手操作和游戏中,对12小时制和24小时制有了一定的运用,时间的读写能力明显提升。

3. 生活应用:通过设计与生活紧密相连的活动,孩子们理解了时间管理在日常生活中的重要性。

二、挑战与问题

也存在一些需要改进的地方:

1. 部分孩子混淆时分:对初期区分整时和半时的孩子,可能需要更多的时间和练习来巩固这一概念。

2. 时间感的建立:部分孩子仍未能完全理解时间的不可逆性,不清楚时间一旦过去就无法回溯。

3. 家庭参与不足:虽然布置了家庭作业,但部分家长反馈参与度不高,需要加强家校沟通,推动家长的参与。

三、教学策略调整

1. 加强概念巩固:可设计更多互动式游戏,如"时间大挑战",让孩子们在竞赛中不断重复练习,加深记忆。

2. 时间概念扩展:引入"日历"或"计时沙漏"等辅助工具,帮助孩子们理解时间的连续性。

3. 家庭互动:鼓励家长参与孩子的学习过程,比如在家观察孩子的生活习惯,提醒他们按时间表进行活动。

大班认识钟表的教学虽然取得了一定效果,但仍需关注个体差异,通过个性化的教学策略和家庭合作,帮助每个孩子更好地理解和运用时间。

小学数学认识钟表教案

: 小学数学启蒙:分秒不分家——小学一年级认识钟表教程

在小学一年级,孩子们开始接触数学的基础概念,认识钟表是他们理解数与时间关系的重要一步。让我们制定一个既有趣又实用的教案,让他们轻松掌握这个新知。

一、教案目标

1. 基础知识:理解钟面结构,区分时针和分针,知道12个数代表的时间。

2. 基本技能:学会读写整时和半时,进行简单的加减时间。

3. 生活应用:培养孩子自我管理时间的能力,提高时间观念。

二、教学步骤

# 1. 导入新课

生活实例引入:讲述父母的一天或学校的一节课,让孩子以实物钟表为引导,自然导入主题。

静态钟面观察:观察钟表,简单描述钟面上的数字和指针。

# 2. 基础知识讲解

钟面布局:讲解12个数字和3根指针的功能,时针、分针的区别。

整时与半时:简述整点(如12:00, 6:00)和半点(如1:30, 3:30)的概念。

# 3. 实践操作与游戏

模拟时钟游戏:让孩子们用手指模拟时针和分针,体验运动和时间的关系。

读写时间:练习用数字表示时间,如"现在是12点"。

# 4. 生活应用与家庭作业

时间日程表:引导孩子们制定自己的日常时间表,包括起床、吃饭、睡觉等时间。

家庭作业:用所学知识记录一天定时间点,如下午放学时间。

# 5. 复习巩固

时间问答:课堂上进行时间问答游戏,检查学生对时间的理解。

时间长廊:绘制一个小时间长廊,记录并解释一天的时间变化。

三、教学反馈与评估

观察与评价:观察孩子们在课堂上的参与度和自信心,及时给予肯定和指导。

作业检查与反馈:通过作业批改,了解学生是否掌握基本的读写时间技能。

通过这个教案,小学生将从生活中的实际例子出发,逐步理解并掌握钟表的使用。在教学过程中,注重实践性和趣味性,帮助他们形成良好的时间管理习惯。