认识时钟大班教案

大班宝贝们,一起探索时间的秘密——《认识时钟》教案评课盛宴

一、教案概览

【课程目标】

在大班这个阶段,孩子们的认知能力正在飞跃,我们这堂《认识时钟》的课程旨在培养他们的时间观念,理解一天中的24小时,以及钟表的基本结构和功能。孩子们将通过实践操作和游戏活动,轻松掌握时间的计时方法。

【教学目标】

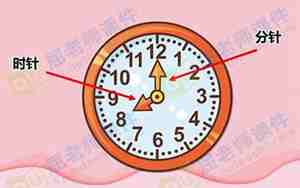

1. 能够辨认钟面上的数字和指针。

2. 理解12小时制和24小时制的区别,并能准确说出时间。

3. 提高生活中的时间管理意识。

【教学步骤】

1. 导入新知:观察生活中的时钟,了解基本组成部分。

2. 活动一:分组游戏-时间接力赛,理解时针和分针的作用。

3. 活动二:动手操作-制作简易时钟模型,增强动手实践能力。

4. 课堂小结:分享并巩固所学的计时知识。

二、教案实施与评课

【教学过程亮点】

1. 生动导入:通过实物展示和生活情景引入,让孩子们直接感受时钟的日常应用,激发学习兴趣。

2. 游戏教学:时间接力赛不仅让课堂氛围活跃,也通过互动增强了孩子们的认知。

3. 实践操作:动手制作时钟模型,让孩子们在玩中学,增强了他们运用知识的能力。

4. 及时巩固:课堂小结,确保孩子们对所学知识有深入理解和记忆。

【教学反思与改进】

1. 个别化关注:对于对时间概念理解较慢的孩子,教师可以提供更多的一对一指导。

2. 时间管理:在实际活动中加入时间管理的小任务,如安排时间完成任务,培养孩子们的时间管理意识。

3. 延伸活动:课后可以布置家庭作业,让孩子自己关注家中的时钟,增强生活中的应用意识。

三、评课

总体评价:这堂《认识时钟》的教案设计巧妙,既考虑到了大班孩子的认知特点,又注重了实际操作和生活应用的结合。通过寓教于乐的方式,成功引发了孩子们对时间的兴趣,提高了他们的学习效果。

建议与寄语:教师在课堂上能灵活运用各种教学策略,增强了学生的主动参与,但同时,对于教学节奏和难点把握上,还需进一步优化,确保课堂的连贯性和效率。期待看到孩子们在时间的海洋中游刃有余,成为时间的小主人。

希望这个教案评课能为你的教学提供一些参考,记得持续创新,让每个孩子都能在学习中找到乐趣!

认识时钟大班教案活动延伸

大班教案:《认识时钟》活动延伸

一、家庭作业

1. 亲子时钟画:鼓励家长和孩子一起制作一个时钟,让孩子在钟面上画上自己喜欢的图案,并标注时间,这样既能巩固课堂所学,又能培养孩子们的创新思维和实践能力。

2. 日常生活计时:让孩子观察并记录一天中自己做某件事情需要花费的时间,比如刷牙、吃饭、做作业等,培养他们的时间观念。

二、课堂拓展

1. 时钟故事:在课堂中讲述关于时间的故事,比如《小红帽与狼外婆》中的时间紧迫,让孩子理解时间的重要性。

2. 24小时计时法运用:通过观看电影片段或图片,让孩子理解24小时制在不同场景下的应用,如飞机时刻表、音乐会时间等。

3. 时间管理游戏:设计一个模拟日常生活中的时间管理游戏,比如“早睡早起”挑战,让孩子们体验合理安排时间的乐趣。

三、社区活动

1. 社区时间展示:组织孩子们在社区活动中心或者幼儿园展示他们制作的时钟,通过分享交流,提升他们的表达能力和团队协作精神。

2. 社区时钟活动:邀请社区的老人或工作人员来孩子们的课堂上讲述他们是如何通过时间管理日常生活的,让孩子从不同角度了解时间的珍贵。

四、后期反思与评价

1. 定期回顾:在一段时间后,通过课堂问答或小测验,检查孩子们是否能准确说出时间,看他们是否真正掌握了这一技能。

2. 反馈与鼓励:对于在时间管理方面做得好的孩子,要及时给予表扬和鼓励,激发他们的积极学习态度。

通过这些活动延伸,不仅能巩固课堂上的知识,还能进一步提升孩子们的生活技能,让他们在真实情境中体验到时间管理的重要性。

认识时钟大班教案反思简短

《认识时钟》大班教案反思简述

在实施此次教案后,我认识到以下几点:

1. 创设情境成功:通过生活中的实例引入,孩子们对时钟产生了浓厚的兴趣,这是成功之一。

2. 游戏教学有效:时间接力赛不仅让孩子们理解了时针和分针,还锻炼了他们的团队协作,增强了学习的趣味性。

3. 动手活动提升理解:让孩子们制作时钟模型,加深了他们对时间概念的直观认知。

4. 反馈机制必要:在课堂小结时,应对个别理解困难的孩子进行个别辅导,避免知识盲点。

也存在一些改进空间:

时间节奏控制:在有些环节,我需要调整教学节奏,确保所有孩子都能跟上,避免部分孩子感到挫败。

家庭作业设计:家庭作业的指导和跟踪可以更明确,以确保家长能积极参与孩子的学习。

通过这次反思,我将调整教学策略,采用更灵活的教学方法,更好地满足大班孩子的需求,让他们在愉快的学习氛围中不断进步。

认识时钟大班教案及反思评价

教案: 《大班认识时钟》教案

教学目标:

1. 理解并认识时钟的基本构成,包括数字、指针和12小时制。

2. 能够正确辨认并读出钟面上的时间。

3. 培养孩子们的时间观念和生活管理能力。

教学过程:

1. 引入生活情境,引导孩子们观察生活中的时钟。

2. 分组游戏,通过“时间接力赛”,让孩子实践区分时针和分针。

3. 实验操作,让孩子亲手制作简易时钟模型,亲身体验计时。

4. 课堂讨论,分享及巩固时间管理的重要性。

反思与评价:

1. 积极面:课程通过生活实例和游戏深入浅出地讲解,极大地激发了孩子们的兴趣。动手制作环节也很有效,学生能直观感受时间的流逝。

2. 改进点:在节奏把握上,部分孩子在理解复杂时间点时稍显吃力,可能需要提前预设一些基础知识点的复习。家庭作业的设置可以更具挑战性,如让家长和孩子一起记录一天的时间,强化家庭合作学习。

3. 教学策略:为了更好地帮助理解,可尝试在教学中加入更多的互动环节,如分组讨论和角色扮演,让每个孩子都能参与并活跃。

这堂课在引导孩子认识时间、培养时间观念方面取得了一定的效果,但在教学策略的灵活性和个别化教学上还有提升空间。通过反思,我相信在下次的教学中可以做得更好。

认识时钟大班教案设计意图

《认识时钟》大班教案设计意图

一、目标设定

1. 知识目标:通过生动的教学活动,让孩子们了解时钟的基本构造和12小时制,掌握读取时间的基本技能。

2. 能力目标:培养孩子们的时间感和生活组织能力,学会在生活中利用时钟,提高自主管理时间的能力。

3. 情感目标:激发孩子们对时间的兴趣,培养他们珍惜时间、合理安排时间的意识。

二、教学内容选择

选择生活中的时钟作为教学媒介,因为孩子们在生活中可以看到和使用时钟,能更容易产生共鸣。通过切实际的活动设计,使抽象的时间概念具象化。

三、教学方法与活动设计

1. 直观教学:通过实物展示和生活场景引入,使孩子们对时钟有直观感受。

2. 活动驱动:通过游戏(如时间接力)和动手操作(制作时钟模型),让孩子们在互动中学习,提高学习兴趣和参与度。

3. 问题引导:设计具有挑战性的问题,如提问“你是几点起床的?”“爸爸妈妈几点下班?”引导孩子们思考和交流。

四、评价与反馈

通过课堂小结,邀请孩子们分享他们的学习感受和应用体验,既能及时了解学生的学习进度,也能巩固他们的理解。

五、家庭与社区延伸

鼓励家长参与孩子的学习,通过家庭作业和日常生活中的应用,延伸课堂知识,增强孩子的实践能力。

设计这个教案的意图是通过全面而有趣的教学方式,让大班的孩子在快乐中学习和成长,同时养成良好的时间观念,为他们的日常生活和未来学习做好准备。