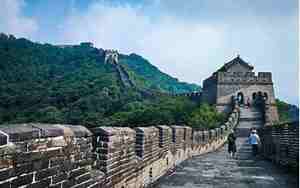

长城多少里

长城,被誉为世界文化遗产,蜿蜒曲折,是中华民族的象征。它的总长度并非一个确切的数字,因为历史上各个朝代修建的长城部分有重叠,且历经多次维修和扩建。据现代科学研究和考古发现,最早的长城可以追溯到公元前7世纪的春秋战国时期,那时的长城主要是点状防御工事。明朝时期是长城建设的高峰期,明长城东起辽宁的鸭绿江边,西至甘肃省的嘉峪关,总长度达到了约8851.8公里。这个长度并不包括早期的长城和清朝时期的小型防御工程。

长城并不是一条连续不断的直线,它在山岭、河流和沙漠中穿行,有许多段落是无法通行的。此外,由于自然侵蚀和人为破坏,有些部分的长城已经消失或难以查询具体长度。所以,当我们谈论长城的总长度时,通常会提及明长城的主体部分,约8851.8公里,但这只是一个概算,实际的总长度可能会有所不同。

长城多少里一个烽火台

长城烽火台(又称烽燧、烽堠、烽台)的间距并没有一个统一的固定里程,这取决于历史时期的军事战术和地理环境。在古代中国的长城沿线,烽火台的设置通常遵循一定的规律,但具体距离并非标准的“每多少里一个”。

例如,明朝长城的烽火台一般设置较为密集,大约每隔3-5公里左右就设有一个,以便更快传递烽火信号,通报敌情。但这是理论上的平均数值,实际情况可能因地势、战略需要和防御体系的复杂性而有所不同。在高山、崎岖地段,烽火台的间距可能会短一些,而在平原或者容易防守的地段,间距则可能更长。

烽火台的通信功能并非只依赖于距离,更重要的是它在整个长城防御体系中的位置和相互间的连通性。每个烽火台都与附近的其他烽火台以及附近的防守工事互为呼应,形成一个快速传递情报的网络。因此,尽管距离不是唯一的衡量标准,但它是长城预警和联络系统的重要组成部分。

长城多少里一个边墩

长城的边墩(又称亭堡、墩台),其设置间距也没有固定的标准,因为这与长城的不同部分、地形、历史时期以及军事战术有关。在明朝长城的明长城沿线,边墩一般间隔较远,大约每5-10公里设置一个,以便于增强防御体系,提供士兵的驻守点和观察哨。

这只是一个大致的估算,实际上边墩的间距可能在2-10公里之间变化,特别是在险要的山地和易于防御的地方,可能会设置得更密集。边墩的主要功能是作为士兵临时驻守的地方,同时也是传递信息和监视敌情的关键节点。除了军事目的,它们有时也是行人和马匹的歇息站。

边墩的详细设计往往根据具体情况而有所不同,有的坚固高大,有的较为简单,但无论大小,它们都是长城防线的重要组成部分,共同构成了一个严密的防御体系。在实地考察中,边墩的间距可能会有偏差,因为历史变迁和自然侵蚀等因素也会影响其布局。

长城多少里设一个瞭望塔

关于长城上的瞭望塔(烽楼、敌楼),其设置间隔同样没有统一的固定距离,因为这取决于地形地貌、战略需求以及长城的不同阶段。在明朝的明长城中,瞭望塔与烽火台是相互关联的设施,通常情况下,烽火台和敌楼是相距较近的,以便于士兵观察敌情和传递信号。

明朝长城的敌楼(又称敌台),通常每隔1-2公里左右设置一个,以提供360度的视野,同时作为防守点和临时的驻兵所。它们内置士兵,可以迅速反应并上报敌情。烽火台和敌楼的组合使得长城的预警系统更加高效。

这些间距并非绝对,特别是在山地或复杂的地理区域,可能会根据视线的可达范围和防御需要进行调整。此外,随着时间的推移和军事战略的变化,长城沿线的防御设施也可能会有所调整。

长城上的瞭望塔和敌楼是一个综合考虑了防御、通信和视野的系统,间距并非固定不变,而是在当时的技术条件和战术需求下合理布局的。

孟姜女哭倒长城多少里

孟姜女哭倒长城的故事是中国古代的一个传说,讲述了孟姜女因得知丈夫秦始皇修建长城而死亡,悲痛欲绝,以哭声使长城崩塌的故事。

长城的总长度约为8851.8公里,但这个数字并不支持孟姜女哭倒长城的具体距离,因为即使是传说中的“哭倒”,也应该是象征性的表达,而非实际测量的结果。在现实历史中,没有任何记录或考古证据表明长城的任何部分是因为人力哭泣而倒塌的。这个传说更多地反映了民间对于秦始皇的不满和对美好生活的向往。

因此,谈论孟姜女哭倒多少里长城,实际上并不符合历史事实,它只是一个流传千古的民间故事,用来表达人们的情感和价值观。

长城多少里最佳答案

长城的总长度大约是8851.8公里,这是历史上明朝长城(又称明长城)的主体部分,从东边的鸭绿江(辽宁)到西边的嘉峪关(甘肃)所筑。这个长度是根据历史文献和考古发现计算得出的,是较为可靠和广泛接受的数据。

长城并非一条连续的直线,它在不同的地理环境中有不同的形式和长度。早期的长城和清朝时期的长城、以及各地的关隘和城墙,都对这个总长度有所贡献。此外,由于自然侵蚀、战争破坏和历史变迁,长城的部分区域可能已经无法完整识别,有些部分的长度可能就成了谜。

如果要给出一个最佳答案,那就是8851.8公里是明朝长城的最长部分,但整个长城的总长度可能超过这个数字,因为它是一个复杂而庞大的防御体系。